Bilderbücher an der Wand –

Historische Fliesen in friesischen Stuben

Das Inselmuseum präsentierte in seiner Sonderausstellung 2024 eine Auswahl historischer Wandfliesen und erzählte von deren Geschichte. Millionenfach wurden sie in Norddeutschland in den vergangenen Jahrhunderten verbaut. An den Feuerstellen boten sie Schutz und waren gleichzeitig beliebter Wandschmuck. Fliesen waren in!

Jede Fliese ist ein handgemaltes Unikat. Sie zeigen Szenen aus dem Alltag und geben uns einen Eindruck des Lebens zur damaligen Zeit. Erfahren Sie mehr über die Herstellung und Entwicklung der Motive. Gezeigt werden Landschaften, Bibelszenen, Kinderspiele, Meeresungeheuer und vieles mehr.

Die Ausstellung wird möglichst detailliert dokumentiert und digitalisiert, um für Sie an dieser Stelle weiterhin erlebbar zu sein.

Faszination bis heute

Sie faszinieren uns noch heute, die Darstellungen auf historischen niederländischen Fliesen. Die Themenvielfalt der dargestellten Motive ist beeindruckend und gibt uns Einblick in das Alltagsleben der Menschen jener Zeit. Dabei ist jede Fliese ein handgemaltes Unikat und damit ein kleines, individuelles Kunstwerk.

Die Sonderausstellung „Bilderbücher an der Wand – historische Fliesen in friesischen Stuben“ war Teil des Gemeinschaftsprojekts „Van Huus to Huus – Häuser und Hausbau in Ostfriesland“ des Museumsverbundes Ostfriesland.

Besonderer Dank gilt Frau Dr. Gaethgens und Herrn Greeven, die uns historische Fliesen aus ihren Privatsammlungen zur Verfügung stellten.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim virtuellen Besuch unserer Sonderausstellung 2024. Lassen auch Sie sich vom blau-weißen Charme der historischen Fliesen verzaubern!

Kurze Historie der Fliese

Schon viele hundert Jahre vor Christi Geburt wurden in Ägypten, Persien und im alten China kunstvoll verzierte Fliesen hergestellt, die als prachtvoller Schmuck für repräsentative Gebäude dienten. Farbige Fliesen fanden schließlich im gesamten vorderen Orient in der Architektur Verwendung, und die Vorliebe gelangte mit dem Vordringen des Islam auch nach Spanien.

Von dort aus begann sich diese Mode ebenso wie die Kenntnis der Fliesenherstellung in ganz Europa auszubreiten. Vor allem in den Niederlanden, am bekanntesten in der Stadt Delft, entstanden zahlreiche Fayencewerkstätten.

Foto rechts: Bloempot Greeven, polychrome Bemalung, Eckornament Maureske, um 1590 – 1630

Von Bunt zu Blau-Weiß

Die meisten Fliesen zeigten zunächst mehrfarbige Ornamente. Der ungefähr 1602 einsetzende direkte Import chinesischen Porzellans in die Niederlande durch die Niederländische Ostindien-Kompanie bedeutete eine harte Konkurrenz für die niederländischen Fayencehersteller. Das Blassblau der Mingware wurde nun Mode.

Im Folgenden versuchten die niederländischen Werkstätten bei der Keramikherstellung Porzellan zu imitieren und bemühten sich um eine Angleichung des Dekors, indem sie beim Geschirr und auch bei den Fliesen zu Blau-Weiß übergingen. Gleichzeitig traten die Ornamente immer mehr in den Hintergrund und jede Fliese erhielt ein Hauptmotiv, das Szenen aus dem Alltagsleben, Tiere oder Blumen zeigen konnte. Der chinesische Einfluss auf die Motive ist dabei vor allem bei den Umrahmungen und Eckmotiven zu erkennen. Umgekehrt passten sich die chinesischen Hersteller den holländischen Kunden an und kopierten und malten für den Export im Delfter Stil.

Siegeszug in Ostfriesland

Mit der Verbreitung des Gulfhauses kam es zu einer kompletten Trennung zwischen Wohnräumen und Stallungen. Der Einbau von gemauerten Kaminen, durch den der Rauch des offenen Feuers abziehen konnte, wurde üblich. Fliesen waren dafür die ideale Wandverkleidung: sie boten Schutz vor Funkenflug, waren leicht zu reinigen und boten darüber hinaus noch ein schmückendes Element und Prestigeobjekt zugleich. Im Zuge des steigenden Wohnkomforts trat auch die Fliese ihren über 300 Jahre währenden Siegeszug an.

Die ältesten Stücke stammen aus dem 17. und 18. Jahrhundert und die Vorliebe hielt sich bis Anfang des 20. Jahrhunderts. In dieser Zeit wurden Millionen niederländische Fliesen in Nordwestdeutschland in den Häusern verbaut. Zentren der Fliesenproduktion in den Niederlanden waren Makkum, Utrecht und Rotterdam. Die Fliesen in Ostfriesland stammen nahezu vollständig aus Harlingen. Fliesen aus deutscher Herstellung kamen nur selten zum Einsatz. Das Handelsgut wurde problemlos auf dem Wasserweg transportiert und in den Sielhäfen entladen.

Foto links: Segelboot mit Turm, Seelandschaft im Kreis, Eckmotiv Spinnetje

Vor allem reiche Marschbauernin Ostfriesland konnten sich den Einbau ganzer Fliesenwände leisten. Dabei wurden die Fliesen „knirsch“ verlegt, also ohne direkte Fuge. Das Verlegematerial bestand zunächst aus Kalkmörtel. Es ließ sich leicht von den Fliesen lösen, so dass bei Umbauarbeiten auch eine Zweitverlegung möglich war. Der ab Mitte des 19. Jahrhunderts verwendete Zementmörtel machte den Einbau der Fliesen leichter und haltbarer. Er lässt sich jedoch nur schwer wieder von den Fliesen lösen, meist gehen sie dabei zu Bruch.

Fliesen in ihrem ursprünglichen Zusammenhang sind seit den 1960er Jahren in den Häusern kaum noch zu finden. Die Fliesenwände wurden entfernt, einzeln oder als Partie an den Antiquitätenhandel verkauft oder zerstört und durch Tapeten ersetzt. Viele wurden auch zerschlagen und dienten als Bauschutt der Ausbesserung von Straßen und Wegen.

Nach einer über 300-jährigen Erfolgsgeschichte der Fliese beschränkt sich die Nutzung der Fliesen hierzulande nunmehr weitestgehend auf Einbauten aus hygienischen bzw. pragmatischen Gründen in Küchen und Bädern. Das Kapitel Fliese als Kunstobjekt scheint vorerst zu Ende.

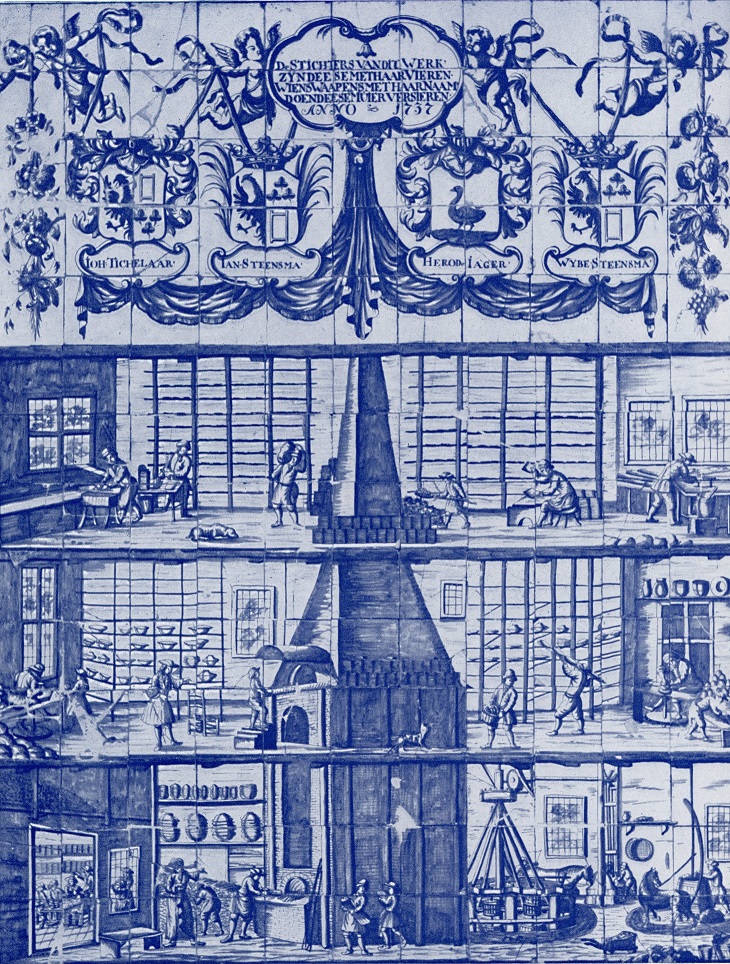

Herstellung in der Fayencetechnik

In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts produzieren die Manufakturen sowohl Fliesen als auch Gefäßkeramik. Ab 1650 sorgen große Aufträge für eine Umstellung der Produktion: spezialisierte Handwerker waren nun jeweils für einen Teilschritt des Herstellungsprozesses verantwortlich. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts wurde die Herstellung dann zunehmend industrialisiert.

1. Mischen verschiedener Tonsorten

Verschiedene Tonsorten werden aus Tonkuhlen oder mit Moddermühlen aus Kanälen und Flüssen gewonnen für die optimale Mischung miteinander vermengt.

2. Reinigen der Tonmischung

Der Erdwascher säubert den Rohstoff von Verunreinigungen wie Steinen, Sand oder kleinen Zweigen durch Schlämmen. Nach dem Trocknen schneidet der Erdwascher die gewonnenen Tonschichten in viereckige Stücke, diese werden in feuchten Kellerräumen gelagert. Da dieser Prozess wegen der Witterung ausschließlich im Sommer durchgeführt werden kann, muss der Vorrat einer gesamten Jahresproduktion angelegt werden.

3. Verdichten der Tonmasse

Danach tritt – im Wortsinn – der Erdtreter in Aktion: Er knetet mit nackten Füßen den Ton auf dem Tretplatz. Dabei ist es hilfreich, wenn er sich kleiner Mengen von Urinzusätzen bedient, denn diese erhöhen die Plastizität der Masse.

4. Walzen und Formen der Tonmasse

Ist der Ton genügend aufgearbeitet, fertigt der Plattenbäcker die Fliesen. Der Ton wird mit der Hand zu einer flachen Tonplatte ausgewalkt und mit Hilfe einer Holzschablone dann die Fliese mit dem Messer ausgeschnitten. Bei großen Mengen wird der Ton in einen Rahmen gegeben und mit einer Holzrolle glattgestrichen.

5. Trocknen und Zuschneiden der Tonrohlinge

Nun werden die Fliesen zum Trocknen auf Bretter gelegt, wobei sie regelmäßig gewendet werden müssen, damit sie gleichmäßig trocknen. Ist ein lederharter Trocknungsgrad erreicht, werden die Fliesen zwischen zwei Holzleisten gelegt und mit einer Kupferrolle ausgewalzt, um die Oberfläche zu glätten. Dadurch erhält die Fliese auch die gewünschte Dicke. Die ersten Fliesen haben noch eine Stärke von fast 20 mm, mit der Entwicklung der Rolltechnik reduziert sich die Stärke auf 6 mm. Zum Beschneiden der Fliesenränder drückt der Plattenbäcker einen Eisenrahmen auf das Werkstück und zieht sein längliches Schnittmesser um die Schablone. Damit werden die Fliesen mit leicht nach innen abgeschrägten Kanten auf Maß geschnitten. Ein Schwund im Zuge des Trocknungsprozesses von 6 – 7 % wird einkalkuliert. Zum Endtrocknen werden die Fliesen an den Schornstein des Brennofens gelagert.

Foto rechts: Bolsward-Tableau, 1737, Ausschnitt. Das aus 154 Fliesen bestehende Tableau zeigt im unteren Teil eine Fliesenmanufaktur in den Niederlanden.

6. Erster Brand – Schrühbrand

Der erste Brand, der sog. Roh- oder Schrühbrand, erfolgt nach dem Trocknen bei 800 bis 950 °C. Danach werden die Rohlinge „ausgetönt“ („klonkern“). Dazu schlägt man mit einem schmalen Fliesenstreifen gegen jede einzelne Fliese und kann so am Klang erkennen, ob die Fliese sprungfrei war.

7. Glasieren mit Zinnglasur

Jetzt überzieht der Geber die Fliese mit einer Zinnglasur. Diese Mischung enthielt unter anderem Zinnasche, Quarz, Sand und Soda. Der Spatzer säubert anschließend die Seitenkanten der Fliesen von Glasurresten. Zinnbeimengungen machen eine Bleiglasur weiß und deckend. Da die porösen Fliesen dem Glasurbrei schnell das Wasser entziehen, können die Fliesen nach kurzer Zeit gestapelt werden.

8. Bemalen der Fliese

Zum Bemalen verwendet man fein ausgemahlene, in Wasser gelöste Metalloxide, die der Fliesenmaler direkt auf den noch matten Überzug aufträgt. Wegen der hohen Brenntemperatur beschränken sich die Farben auf Kobaltblau, Kupfergrün, Antimongelb und Manganviolett.

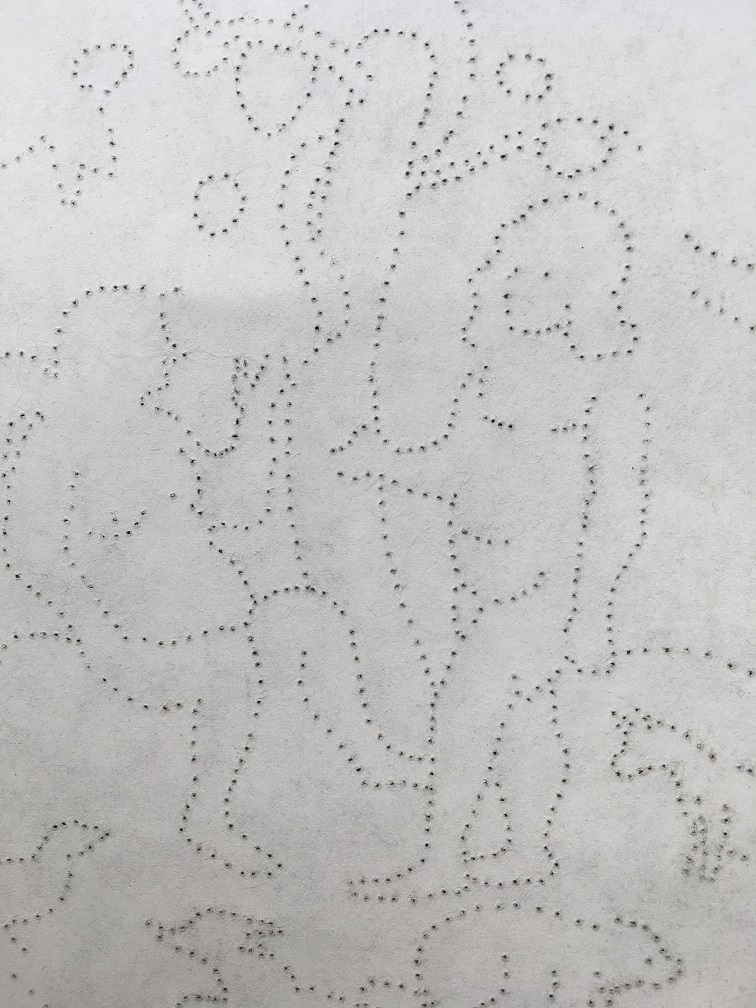

Die Pinsel stellen die Fliesenmaler selbst aus den Ohrenhaaren von Rindern her. Einfache Muster werden frei Hand gemalt, für aufwendigere Motive verwendet man Durchstaubschablonen, sogenannte „Sponsen“*. Mit einem mit Holzkohle gefüllten Leinenbeutelchen klopft man den Staub durch die Löcher, und die Vorlage erscheint als punktierte Linie auf der Fliese. Zunächst werden die Linien nachgezeichnet, anschließend führt der Maler die Schattenpartien aus. Dabei muss jeder Pinselstrich sitzen, Fehler sind nicht mehr zu korrigieren. So ist trotz der Schablone noch eine individuelle Handschrift zu erkennen, und keine Fliese gleicht der anderen, auch wenn alles in Akkordarbeit erfolgt.

Foto oben: Sponsen bestehen aus festem Papier, die Linien des Motivs sind mit einer Nadel eingestochen

9. Zweiter Brand – Glasurbrand

Nach dem Trocknen der Glasuren erfolgt der zweite Brand, der sog. Glasurbrand. Bei diesem verschmilzt die Glasur zu einem glatten weißen Überzug und die Farben der Zeichnungen treten leuchtend hervor.

Zum Brennen dienen einfache Kammeröfen, die unten einen Heiz- und oben einen Brennraum haben. Durch ein Guckloch kann der Brennvorgang kontrolliert werden. Die Feuerungszeit dauert je nach Ofengröße zwischen 18 und 36 Stunden. Nach zwei Abkühltagen wird der Ofen ausgeräumt, innen ausgebessert und sofort wieder gefüllt, um die Restwärme zu nutzen. Das Einstapeln der unglasierten Rohlinge ist einfach, glasierte Fliesen dürfen sich aber mit den glasierten Flächen nicht berühren. Bei der Massenproduktion in Friesland werden je nach Ofengröße um die 30.000 Stück Roh- und glasierte Ware zusammen gebrannt. Da nicht jeder Durchgang gelingt, kann schon ein Fehlbrand einen Betrieb in wirtschaftliche Schwierigkeiten bringen.

Historische Motivfliesen – Vielfalt im Format

Die Niederlande erlebten im 17. Jahrhundert eine kulturelle und wirtschaftliche Blütezeit – das „Goldene Zeitalter“. Die Gegenwartskunst war in breiten Schichten der Bevölkerung sehr populär und die Kunstproduktion enorm. Die Fliesenmaler nutzten die zahlreich vorhandenen Druckgrafiken und Genregemälde als Vorlagen. Dennoch gab es individuellen Spielraum, zum Beispiel in den Schattierungen von Wellen, Bäumen oder Wolken. Die unterschiedlichen Begabungen zeigen sich dabei vor allem in der Ausführung: während einige Maler mit wenigen Strichen das wesentliche treffen, wirken andere Zeichnungen eher unbeholfen. Allgemein entwickelten sich die Motive im Lauf der Jahrhunderte von feinen, detailreichen Ausführungen immer mehr zu flüchtigen und vereinfachten Darstellungen.

Das alltägliche Leben – Der Mensch im Mittelpunkt

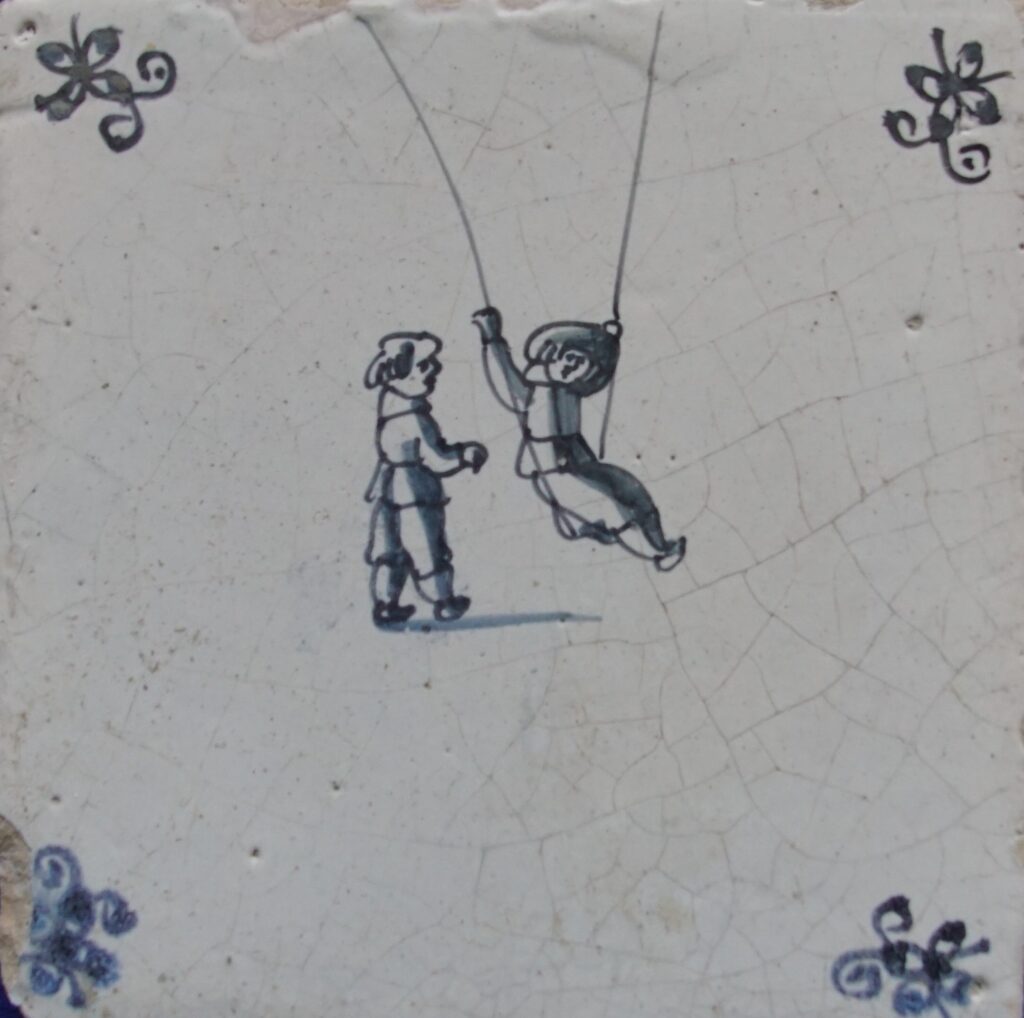

Menschendarstellungen auf Fliesen schlagen eine direkte Brücke zum Leben der Niederländer im „Gouden Eeuw“. Der Mensch in seinem in seinem beruflichen und privaten Umfeld steht nun im Mittelpunkt. Ein besonders reizvolles Sujet sind dabei spielende Kinder, ein Motiv, das um 1660 entstanden ist.

Foto links: Kinderspiel mit Eckmotiv Spinntje

Was blüht denn da?

Bereits zu Beginn des 17. Jahrhunderts taucht ein Motiv auf, das sich in vielen Variationen bis in die Neuzeit großer Beliebtheit erfreut: die Blumenvase („Bloempot“) mit verschiedenen heimischen und exotischen Blumenarten. Oft steht sie in einem Kreis oder einer Raute oder wird durch Eckornamente ergänzt.

Foto rechts: Bloempot mit Eckmotiv Ossenkopp, um 1630 – 1650. Die Mittelblume stellte ursprünglich eine Kaiserkrone (Liliengewächs) dar, bei den zur Seite geneigten Blüten handelte es sich in den Anfängen der Fliesenmalerei um Ringelblumen.

Bloempot im Dreifachkreis mit Wanli-Mäander, um 1800 – 1820

Über Jahrhunderte wurde dieses Motiv verwendet und immer mehr vereinfacht: Die drei oberen Blüten gleichen sich im Laufe der Jahre an, alle weiteren Blüten verschwinden nach und nach in der Vase.

Tulpenmanie

Besonders gefragt ist dabei die Tulpe, die in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in die Niederlande eingeführt und über Jahrhunderte immer wieder dargestellt wurde. Als Liebhaberobjekt wird sie in den Gärten der wohlhabenden Bürger kultiviert und untereinander getauscht. Daneben gilt sie aber auch als eine handfeste Wertanlage. Ende des 16. Jahrhunderts entwickelt sich ein kommerzieller Tulpenhandel und in den 1630er Jahren wird daraus eine regelrechte „Tulpenmanie“. Die Preise für eine Tulpenzwiebel besonders seltener Sorten erreichen teilweise den Wert eines Wohnhauses, bis der Markt 1637 zusammenbricht und etliche Spekulanten Bankrott machen. Die Tulpenmanie gilt als die erste relativ gut dokumentierte Spekulationsblase der Wirtschaftsgeschichte.

Alles, was kreucht und fleucht

Anfang des 17. Jahrhunderts entstehen Tierserien mit einheimischen oder exotischen Wildtieren, auf die auch Jagd gemacht wurde. Häufig sind sie in einem großen Kreis und in springender Haltung dargestellt, weshalb bei dieser Spielart von „Springertjes“ oder „Jagd“ die Rede ist.

Auch alltägliche Motive wie Kühe, Pferde oder Vögel, die ursprünglich eigentlich nicht als „bildwürdig galten, werden nun zum Sujet in Gemälden. Diese Themen finden sich ebenfalls in der Fliesenproduktion wieder.

Glasierte Predigten

Die Bibel war damals in jedem protestantischen Haushalt zu finden, und so ist es nicht verwunderlich, das Mitte des 17. Jahrhunderts auch biblische Szenen auf den Fliesen zum Thema werden. Sie sind ein Ausdruck volkstümlicher Frömmigkeit und regen zum Austausch und Nachdenken über die dargestellten

Erzählungen an. Die komplexen biblischen Geschichten lassen sich nur schwer auf dem kleinen

Fliesenquadrat darstellen, das Ergebnis ist nicht immer eindeutig zu erkennen. Mitunter wurde deshalb die genaue Bibelstelle angegeben, so dass im Zweifelsfalle nachgeschaut werden konnte.

Foto rechts: biblisches Fliesenmotiv Arche Noah

Landschaften werden bildwürdig

Landschaftsfliesen waren gegen Ende des 17. Jahrhunderts noch ziemlich selten, werden aber dann immer beliebter und im 18. Jahrhundert entsprechend häufig. Es gibt Fluss- und Kanallandschaften mit fein ausgeführten Gebäuden und Türmen. Beliebte Einzelmotive sind auch Ziehbrunnen mit Schöpfeimer, Taubenhäuser, Brücken und natürlich Mühlen.

Idyllische Hirtenszenen, wo Schäferinnen mit Hirtenstab neben ihren Tieren lagern, werden immer mehr vereinfacht, so dass die stilisierten Schafe letztlich davonkriechenden Schnecken ähneln.

Foto links: Schaeferin, Schnecken

Seestücke – Dramatik pur

Ein äußerst beliebtes Motiv sind Schiffe, vor allem für den Kundenkreis von Kapitänen und Seeleuten. Die ersten Darstellungen auf Fliesen werden 1637 erwähnt. Die Großsegler mit ihrer komplizierten Takelage lassen sich auf der kleinen Fliesenfläche natürlich nur sehr vereinfacht darstellen. Es wurden daher auch gerne Tableaus mit Segelschiffen gefertigt. Nach einer erfolgreichen Fahrt bestellten die Seeleute häufig ein Tableau mit „ihrem“ Schiff, wobei der Name des Schiffes und manchmal auch der des Seemanns darauf verzeichnet wurde. Ein weiteres, bis ins 19. Jahrhundert beliebtes Thema, sind Küstenlandschaften mit Häusern, Menschen und Seezeichen.

Phantastische Seewesen – entsprungen aus der antiken Mythologie

Die Darstellungen phantastischer Seeungeheuer waren im 17. und 18. Jahrhundert kein „Seemannsgarn“, mancher Seemann war fest davon überzeugt, sie tatsächlich gesehen zu haben. Auf alten Seekarten wurden sie oft in freie Felder gezeichnet.

In der Regel waren es Mischwesen aus Mensch oder Tier mit einem Fischunterleib. Das bekannteste ist sicherlich die Meerjungfrau. Aber es gibt noch weitere phantasievolle Kombinationen: Triton (männlicher Oberkörper und Fischunterleib) und Seepferd (Pferd mit Fischschwanz) sind nur einige Beispiele.

Sie gleiten über die Meeresoberfläche dahin und scheinen hintereinander herzujagen. Vorbilder für diese „zeejacht“ finden sich bereits auf antiken römischen Sarkophagen.

Viele Seewesen halten Attribute in den Händen. Meerjungfrauen betrachten sich oft in einem Spiegel, männliche Exemplare tragen Waffen, was auf den Kampf gegen die tobenden Gewalten des Meeres hinweisen könnte. Eine häufige Beigabe ist ein Blasinstrument, oft längliche Hörner, die aussehen wie Fanfaren.

Blauer Amor mit Pfeil, Eckmotiv Ossenkopp, um 1650 – 1670

Auch andere phantastische Wesen hatten ihre Vorbilder in der antiken Mythologie. Sehr beliebt waren Amoretten oder Engel, die sich als kleine, meist nackte geflügelte Kinder auf Fliesen tummeln. Häufig sind sie wie hier als klassischer Amor mit Pfeil (und Bogen) bewaffnet.

Umrahmungen und Eckmotive – raffinierte Dekoration

Während manche Hauptmotive allein in der Mitte der Fliesenoberfläche stehen, wird der größte Teil mit dekorativen Elementen kombiniert. Die Eckmuster und Umrahmungen verbinden die unterschiedlichen Motive und geben dem Gesamteindruck einer gefliesten Fläche eine feste Struktur. Die Umrahmungen wie Rauten, Kreise oder Achtecke umgeben das Motiv und rücken es damit in den Fokus.

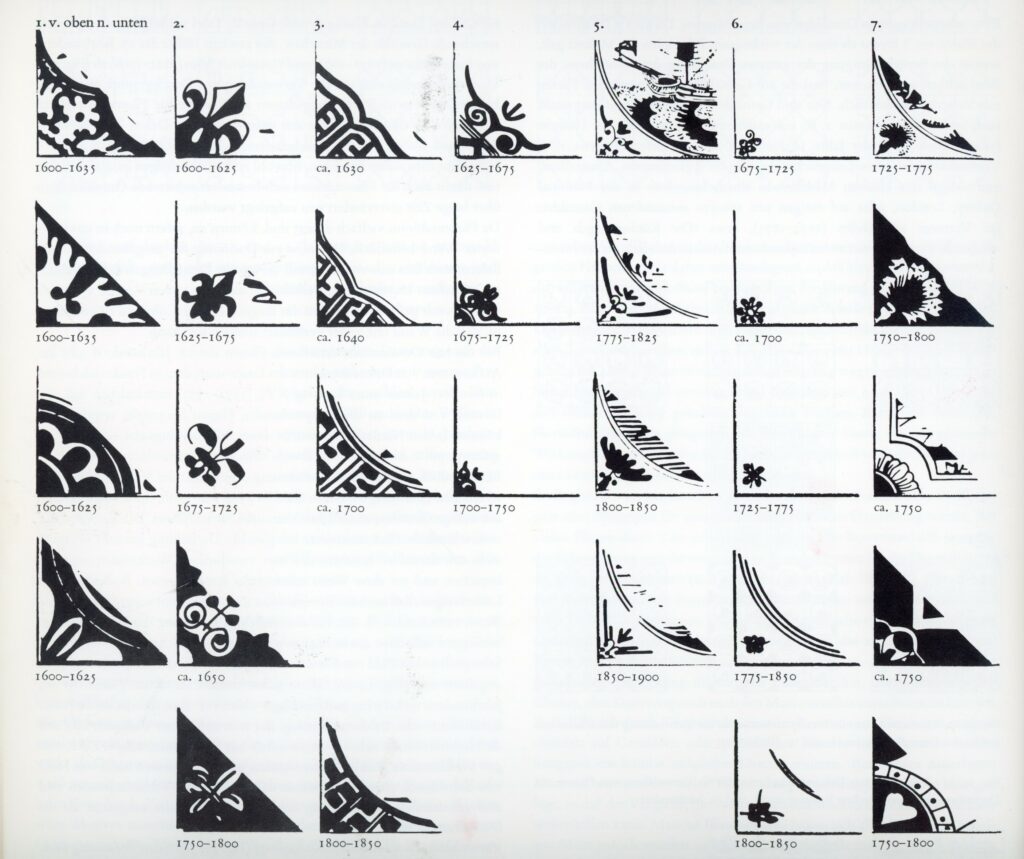

Besonders häufig sind kleine schmückende Ornamente, die sich in jeder Ecke der Fliese befinden und zu viert aneinandergefügt ein eigenes kleines Muster bilden. Die bekanntesten Eckmotive sind der Ochsenkopf (Ossenkopp), das Spinnenköpfchen (Spinnetje), die französische Lilie und das Wan-Li-Motiv oder Mäander-Eck, bei dem der chinesische Einfluss sichtbar wird.

Jedes Eckmotiv ist typisch für eine bestimmte Zeit und kann bei der Datierung alter Fliesen helfen. Allerdings gibt es erhebliche Variationen, so dass die Zuordnung nicht immer eindeutig ist.

Foto links: Die wichtigsten Eckornamente als Datierungshilfe nach Schoubye, 1970, Auszug

1. Spanische und italienische Motive (Mauresken)

2. Burgundische (französische) Lilie (auch Speerspitze genannt)

3. Wanli-Mäander (erinnert in Stil und Malweise an die Ornamentik chinesischen Porzellans)

4. Ochsenkopf I

5. Ochsenkopf II

6. Spinnenköpfchen

7. Nelken, Rosen, Herz

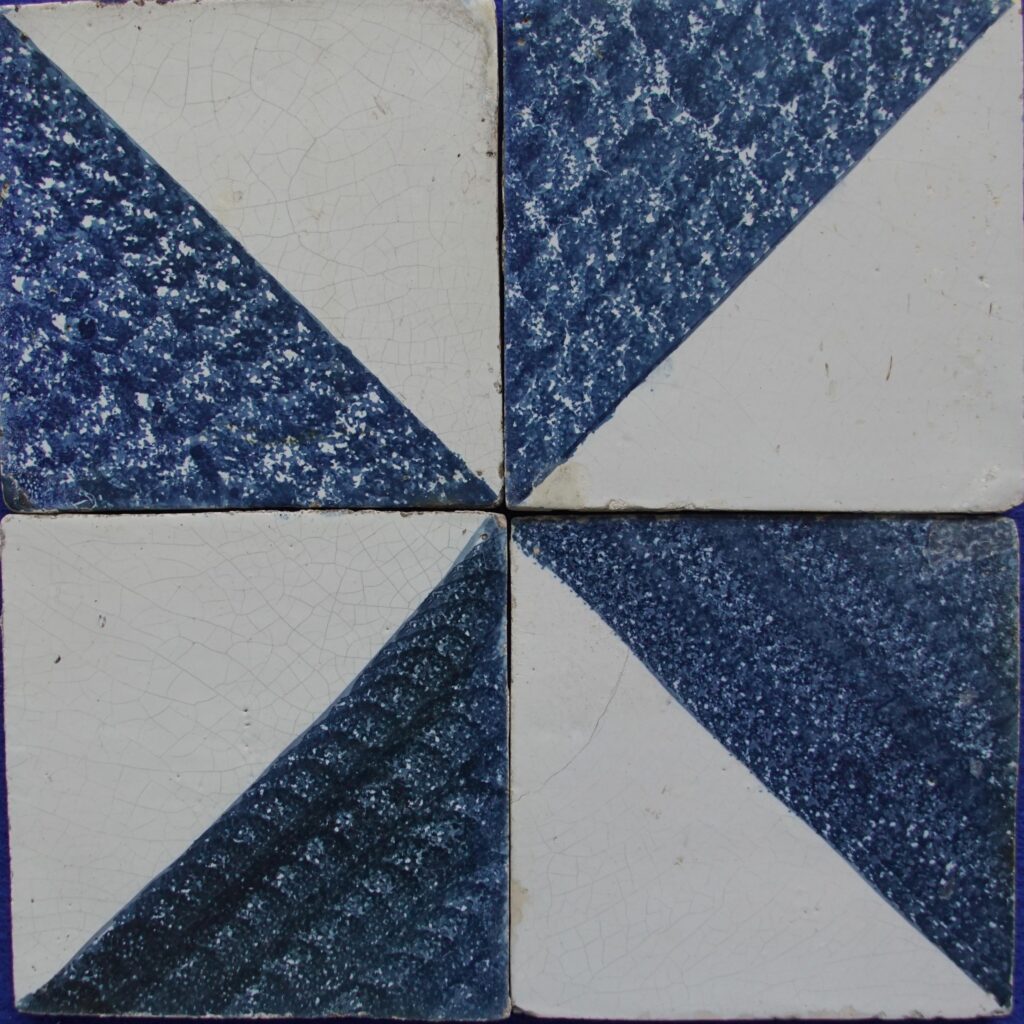

Ornamentfliesen – nicht nur schmückendes Beiwerk

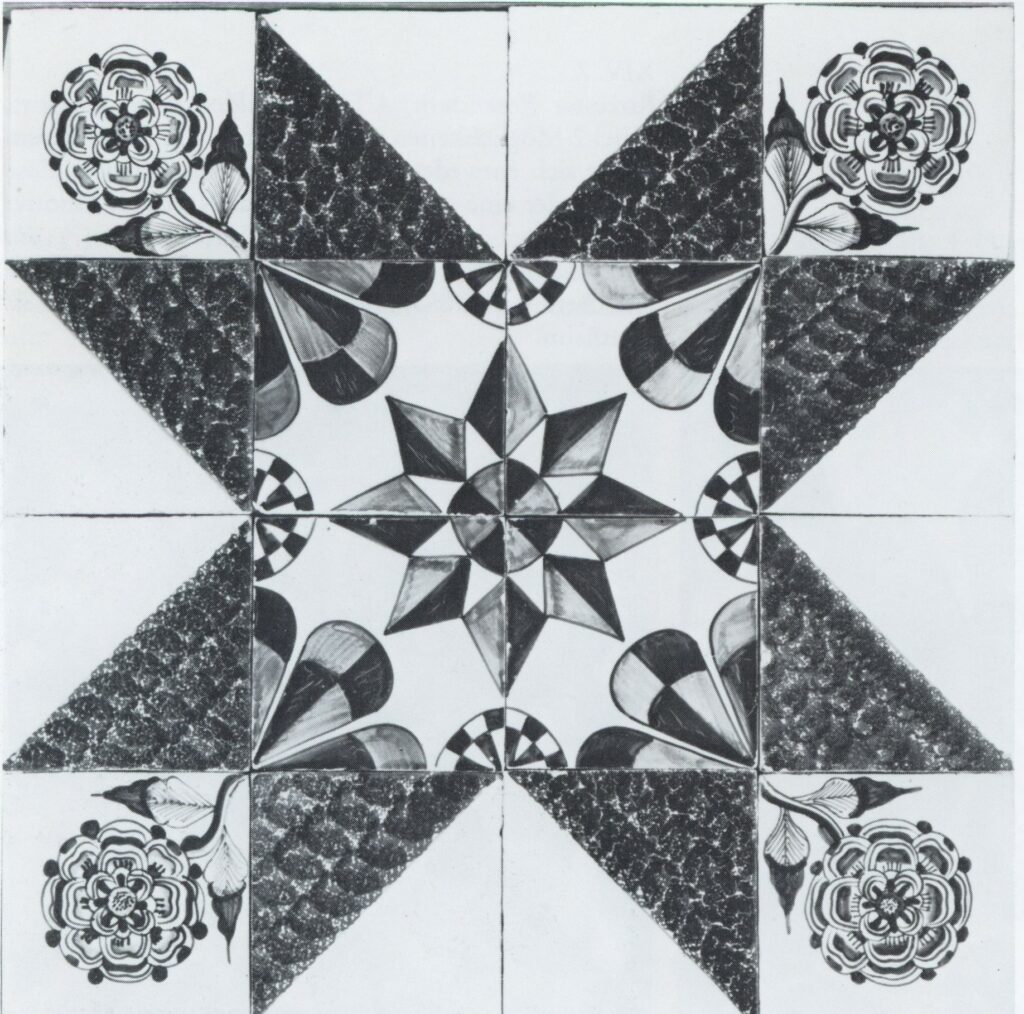

Neben der oben dargestellten Motivfliese gibt es noch die besonders dekorative Ornamentfliese, die teils für sich, teils aber auch in Kombination mit Bilderfliesen oder einem Tableau zur Gestaltung einer Wand genutzt wurden. Zu Mustern zusammengefügt sind sie mitunter die Hauptdarsteller in einer Fliesenwand. Besonders beliebt war der „Friesische Stern“ (Foto rechts). Es handelt sich um eine Kombination aus 16 Fliesen. Dabei werden drei unterschiedliche Ornamentfliesen verwendet: in der Mitte der Rosenstern, darum herum als Sternspitzen die „Waisen“ und in den Ecken „Rosen mit Stiel“.

Die „Waisen“ zeigen eine diagonale Teilung der Fliese in eine dunkle und eine weiße Hälfte. Die Kleidung der niederländischen Waisenkinder war ähnlich, daher rührt der Name.

Einblicke in die Vergangenheit

Fliesenmotive geben uns Einblick in den Alltag ihrer Entstehungszeit. In seinem Betrag „Schwankende Feuerkörbe an Pfählen“ hat Heinrich Stettner 1984 anhand historischer Darstellungen auf Grafiken und auf Motivfliesen! die Entwicklung der damaligen See-Sichtzeichen an der Küste untersucht. Bei den sogenannten „Hievfeuern“ war ein Feuerkorb möglichst hoch an einem langen, schrägen, abgestützten und mit Sprossen zum Besteigen versehenen Balken aufgehängt. Es waren leuchtende oder rauchende Orientierungshilfen bzw. Warnzeichen für die Schifffahrt, die mitunter lebensrettend sein konnten. Die „Hievfeuer“ waren im 17. und 18. Jahrhundert in den Niederlanden so verbreitet, dass sie als landschaftstypisch galten und wir finden ihre Darstellung häufig auf historischen Fliesen.

Foto links: Seelandschaft mit Hievfeuer (in der Friesenstube im Inselmuseum Juist)

Fliese oder Kachel?

Vereinfacht gesagt: Kacheln werden für Öfen verarbeitet und Fliesen (oder rheinländisch: Platten) dienen als Wandverkleidung. Apropos Fliese: Wussten Sie, dass sich auch der legendäre Udo Lindenberg bereits musikalisch der Fliese gewidmet hat? Kleiner Tipp: Das „Fliesenlied“ ist auf dem Album „Panische Nächte“ von 1977 enthalten.

Foto rechts: Fliesen im Gulfhaus Westerende

Den Fliesen auf der Spur

In einigen Häusern auf Juist findet man auch heute noch Fliesen an den Wänden. Während des Baubooms gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als viele neue Hotels und Pensionen entstanden, gehörten Fliesen in den gehobeneren Etablissements wohl zur standesgemäßen und dekorativen Ausstattung. Aber auch Tableaus neueren Datums sind zu besichtigen.

Hier einige Beispiele:

- Inselmuseum: Fliesen und Tableau mit Pferdedarstellung, Kamin in der Friesenstube

- Strandhotel Juist: Fliesentableau mit Segelschiff im Weißen Saal, Fliesen über dem Kamin im Kaminzimmer

- Haus Siebje: 15 Fliesen in einem hölzernen Rahmen im Martin Luserke Zimmer links an der Wand.

- Lütje Teehuus: Fliesenbild mit dem Ruder-Rettungsboot (Hersteller R. Greven, 1994)

- Evangelische Kirche: Fliesenbild mit Ansicht der Kirche

- Domäne Bill: Friesenstern und Tableau mit Segelschiff

Foto links: Fliesenmotiv Kutsche